|

| 冬景色の洞爺湖|陶芸体験|湖畔亭|食彩バイキング│ビンゴゲーム大会|宿泊体験の感想 |

| 【1ページ目】 【2ページ目】 |

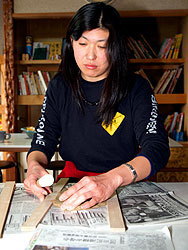

「やきものの店 土器・土器」から奥へ向かい、工房に入る。 「やきものの店 土器・土器」から奥へ向かい、工房に入る。ご指導下さるのは、陶芸歴約20年の新山窯主宰 柿崎 楽有さん(左写真)。 まずは、先生から基本的な作り方を教わります。 「作りたい物をイメージしたら、粘土を適当な大きさに切って形にします。その際、粘土に空気が入らないように丸めてから作ります。」と、話される柿崎先生。  田中さんご夫妻は、先生の説明を真剣に聞きながら、作りたい物をイメージしていきます。 右の写真が、今回使う粘土。 また、柿崎先生は「粘土は、乾くと硬くなってしまい割れてしまうので、水で少しずつ濡らしながらやってくださいね。」とも話す。 今回、ご主人の裕幸さんは一輪挿しを、奥様の園生さんは焼き魚などを載せるようなお皿2枚とぐい飲み、来年の干支である酉年にちなんでニワトリの置き物を作ることに決定! 園生さん、かなり創作意欲に燃えています! 作り方のコツなどを教わって、いよいよ陶器作りスタート! |

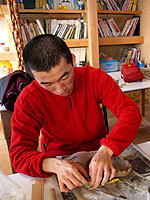

裕幸さんが、早速一輪挿しに挑戦! 裕幸さんが、早速一輪挿しに挑戦!まずは、先生の手本(右写真)をよく見て作ることに! 筒の型を使って、周りに粘土を巻いて底をつけて形にするやり方で作ることにした。 まず、筒の型に新聞紙を巻いて、折りたたむなどして必要な粘土の大きさを量る。 次に、粘土を板状に伸ばして、量った新聞紙と同じ大きさに切り、  粘土が張り付いてしまわない為に筒の型に新聞紙を巻きつけてから、粘土の板を貼り付ける(下写真)。 粘土が張り付いてしまわない為に筒の型に新聞紙を巻きつけてから、粘土の板を貼り付ける(下写真)。さあ!上手くできるでしょうか? |

今度は、底を貼って周りに模様をつけて筒の型を抜いて完成! 今度は、底を貼って周りに模様をつけて筒の型を抜いて完成!「なんか倒れそうだけど・・・大丈夫かな?」と言いながらも、しっかりと立っている。  完成度は高そうだ。 ここで裕幸さん、「まだ粘土もあるし・・・お皿も作ろうかな!」と、続いて制作に取り掛かる。 裕幸さんも燃えてきた! |

一方、奥様の園生さんは、お皿に挑戦! 一方、奥様の園生さんは、お皿に挑戦!2枚の木の板の間に粘土を置き、板と同じ厚さに粘土を伸ばし  ていきます(右写真)。 ていきます(右写真)。伸ばした粘土を四角くカットして、縁を起こしていきます。 お皿の表面に、模様をつけて1枚が完成! しかし、ここで!新聞紙から剥がすところで粘土に新聞紙が張り付いてしまった! 「くやし〜!でも次は失敗しないようにやろう!」と、園生さん再チャレンジ! |

もう一度同じ工程を繰り返し、今度は模様を変えて2枚目は無事完成!(左写真) もう一度同じ工程を繰り返し、今度は模様を変えて2枚目は無事完成!(左写真)園生さんは、「さあ、次はニワトリを作ろうかな!」と、のってきたぁ〜!  そして、あれよあれよという間にできあがってしまった! そして、あれよあれよという間にできあがってしまった!何とも可愛らしいニワトリ(右写真)である。 「あとは・・・ぐい飲みだ!」と、園生さんは次々とイメージを形にしている。 ところで、裕幸さんのお皿はどうなった? |

裕幸さんは、無心でコツコツと作っていた! 裕幸さんは、無心でコツコツと作っていた!その形は、丸くも無ければ四角くも無く、どうやらハート型のようだ。 更に、お皿の縁に波型を付けている。(左写真)  「粘土の残りを伸ばしてみたら、思った以上に大きなお皿になりましたね〜」と、苦笑い。 「粘土の残りを伸ばしてみたら、思った以上に大きなお皿になりましたね〜」と、苦笑い。最後に、「記念になるだろうと思って」と、お皿(右写真)の表面に今日の日付を彫って完成! |

横を見ると、園生さんもぐい飲みを作っているではないか!完成が近いようだ。 横を見ると、園生さんもぐい飲みを作っているではないか!完成が近いようだ。「思った通りの形になってくれない〜!」と、笑いながらも頑張って作っている。  「これじゃあ、ぐい飲みと言うよりエッグスタンド?」と、言いながらも何とかぐい飲みが完成!(左写真) 「これじゃあ、ぐい飲みと言うよりエッグスタンド?」と、言いながらも何とかぐい飲みが完成!(左写真)「時間を忘れてしまうくらい楽しいですね!」と、お二人とも大満足! |

何とかお二人の作品が完成! 何とかお二人の作品が完成!左写真がご主人 裕幸さんの作品で、一輪挿しと、ハート型のお皿。 右写真が奥様 園生さんの作品で、焼き魚などを載せる平皿2枚と、来年の干支・酉年にちなんでニワトリの置き物と、ぐい飲み2コ。 どれを見ても、初めてとは思えない出来栄えだ! |

今回お二人が作った作品は、2〜3日水分が抜けるまで乾燥させ、700℃に設定された窯に入れ7時間素焼きをした後、釉薬(ゆうやく:有珠山の火山灰)をかけ、1,230℃に設定された窯で12〜13時間本焼きをします。 今回お二人が作った作品は、2〜3日水分が抜けるまで乾燥させ、700℃に設定された窯に入れ7時間素焼きをした後、釉薬(ゆうやく:有珠山の火山灰)をかけ、1,230℃に設定された窯で12〜13時間本焼きをします。冷ます時間も入れて丸1日かかる作業工程。 この作業は、素人にはできない作業なので先生にお任せする事に! 約1ヵ月後、自分が作った陶器が自宅に届けられます。 田中さんご夫妻が作った作品は、いったい上手く焼けるのでしょうか? 次号にて、その作品をご紹介致します。 尚、湖畔亭に宿泊する当日に体験される方は、一度湖畔亭さんのロビーに寄って確認をしてから新山窯さんへお越し下さい。 宿泊した次の日に体験される場合は、チェックアウト時にご確認下さい。 |

平成16年12月23日(木)〜26日(日)までの期間中、NHK室蘭放送局『プラザμ』にて『新潟中越地震支援チャリティー即売会』が開催され、新山窯さんも参加されます。 平成16年12月23日(木)〜26日(日)までの期間中、NHK室蘭放送局『プラザμ』にて『新潟中越地震支援チャリティー即売会』が開催され、新山窯さんも参加されます。少しでも、被災者の方々のお役に立とうと企画され、益金はNHKを通じて寄付されるそうです。 ぜひお立ちより下さい! お問合わせは、新山窯さんまで! さあ!そろそろお腹が空いてきました。 お待ちかねの湖畔亭で温泉に浸かって頂き、豪華食彩バイキング料理を堪能していただきます。 その模様は、次のページをご覧下さい |

| 【1ページ目】 【2ページ目】 |

| 冬景色の洞爺湖|陶芸体験|湖畔亭|食彩バイキング│ビンゴゲーム大会|宿泊体験の感想 |